Nazi-Symbole sollen nun doch verboten werden

11.04.2025 – Susanne Wenger

Auf Druck des Parlaments legt die Schweizer Landesregierung ein Gesetz vor, mit dem das öffentliche Zeigen von Symbolen wie Hakenkreuz oder Hitlergruss rasch untersagt werden soll.

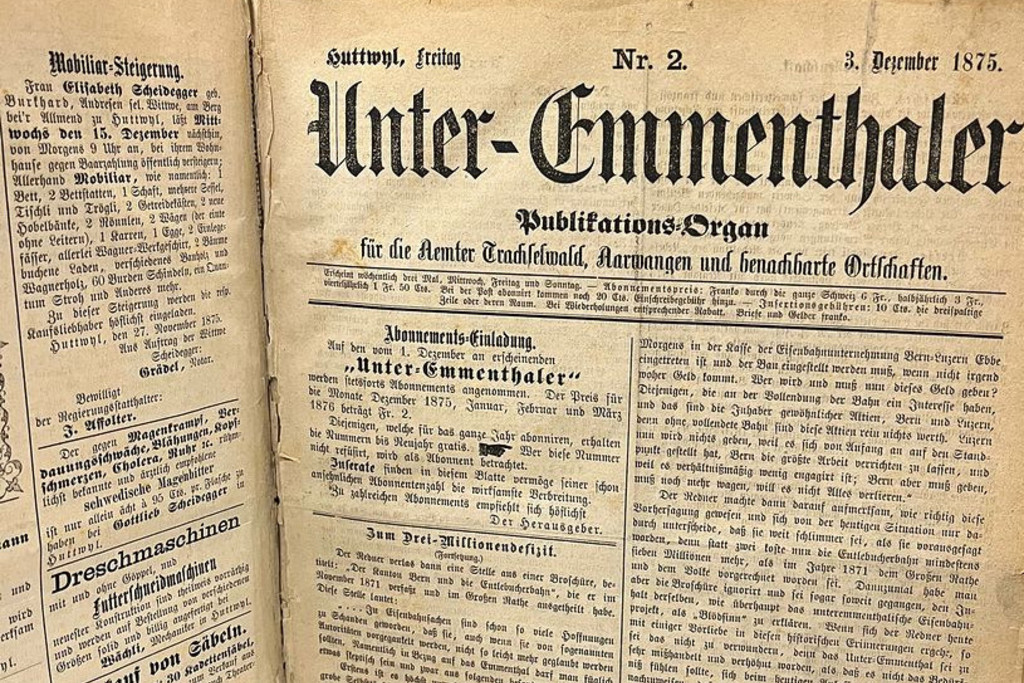

Wer in der Schweiz öffentlich ein nationalsozialistisches Symbol verwendet, macht sich heute nur strafbar, wenn eine propagandistische Absicht damit verbunden ist oder eine Personengruppe herabgesetzt wird. Neu soll auch das reine Zurschaustellen verboten sein. Wer sich nicht daran hält, wird mit 200 Franken gebüsst. So sieht es ein Spezialgesetz vor, das der Bundesrat Ende 2024 in die Vernehmlassung geschickt hat. Er setzt damit Vorstösse aus dem Parlament um, wo das geltende Recht zunehmend unter Druck geraten ist. 2022 sprach sich auch der Auslandschweizerrat dafür aus, die Gesetzeslücke zu schliessen, auf Antrag seines Mitglieds Ralph Steigrad (siehe «Schweizer Revue» 3/2022).

«Diese Symbole des Hasses, der Intoleranz und des Leidens sollen ganz aus der Öffentlichkeit verschwinden.»

Justizminister Beat Jans

Dass der Bundesrat den Forderungen nun folgt, bedeutet eine Kehrtwende. Noch vor wenigen Jahren vertrat er die Haltung, die Meinungsäusserungsfreiheit müsse auch Stossendes aushalten. Antisemitismus werde besser durch Prävention bekämpft als durch Repression. Doch die Situation hat sich verändert, wie der Bundesrat im Bericht zur Vernehmlassungsvorlage festhält: Im öffentlichen Raum sind vermehrt Nazi-Symbole zu sehen, vor allem seit dem Terrorangriff auf Israel 7. Oktober 2023 und dem Kriegsbeginn in Gaza. Es gibt deutlich mehr antisemitische Vorfälle, von Hakenkreuz-Schmierereien bis zu Tätlichkeiten gegen jüdische Personen.

Jans: Signal der Gesellschaft nötig

Die Symbole stehen laut Bundesrat für eine faschistische Gewaltherrschaft, den Holocaust und die Verfolgung von Minderheiten. «Sie sind Symbole des Hasses, der Intoleranz und des Leidens und sollen ganz aus der Öffentlichkeit verschwinden», sagte Justizminister Beat Jans vor den Medien. Jetzt sei ein klares Signal der Gesellschaft nötig. Das Verbot soll neben offensichtlichen Nazi-Symbolen wie Hakenkreuz und Hitlergruss auch Abgewandeltes wie die Zahlencodes «18» und «88» umfassen. Letztere aber nur in entsprechendem Kontext, wie Jans erklärte. Ausnahmen vom Verbot sollen für schulische, wissenschaftliche, künstlerische oder journalistische Zwecke gelten. Auch existierende religiöse Symbole etwa des Hinduismus, die dem Hakenkreuz ähneln, fallen nicht unter das Verbot.

Die Aargauer Mitte-Ständerätin Marianne Binder setzt sich im Parlament am längsten für Nulltoleranz gegenüber Nazi-Symbolen ein. Sie begrüsst das Vorgehen des Bundesrats und sagt gegenüber der «Schweizer Revue», der Rechtsstaat dürfe die Verherrlichung oder Verharmlosung der NS-Zeit und ihrer «kranken Ideologie» keinesfalls dulden. Die Sanktionierung durch Bussen hält Binder für eine «schnelle und effiziente Massnahme», doch 200 Franken sind für sie «zu milde». Zusätzlich sollten die Gebüssten in die Geschichtsnachhilfe geschickt werden, findet die Parlamentarierin, deren Grossmutter Paulina Borner im Zweiten Weltkrieg im Hotel «Rosenlaube» im Städtchen Baden jüdischen Flüchtlingen Schutz bot. Mit dem Verbot der Nazi-Symbole würde die Schweiz gemäss Ständerätin Binder ein Zeichen setzen in einer Zeit, in der «autokratisches Gedankengut wieder salonfähig» werde.

Die Vernehmlassung zum neuen Spezialgesetz dauerte bis Ende März, nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe der «Schweizer Revue». Nach der Auswertung der Stellungnahmen will der Bundesrat eine Vorlage in die parlamentarische Beratung schicken. Später will er in einem zweiten Schritt das Gesetz ausweiten und, wie vom Parlament verlangt, weitere extremistische, rassendiskriminierende und gewaltverherrlichende Symbole verbieten – was von der Eingrenzung her schwieriger werden dürfte. Die Nazi-Symbole zog die Landesregierung laut Justizminster Jans aus Dringlichkeitsgründen vor. So könne das Verbot rasch umgesetzt werden.

Ein Museum für den Retter

Carl Lutz, Schweizer Diplomat in Budapest, rettete im Zweiten Weltkrieg Zehntausenden Jüdinnen und Juden mit Schutzpässen und -briefen das Leben (siehe «Schweizer Revue» 3/2023). Zurück in der Schweiz, erntete er von offizieller Seite zunächst nur Tadel, inzwischen wird sein Wirken anerkannt und gewürdigt. Zu Lutz’ 50. Todestag eröffnete im Februar an seinem Geburtsort Walzenhausen im Kanton Appenzell Ausserrhoden ein Museum, das an ihn und seine Rettungsaktion erinnert. Das von der Gemeinde Walzenhausen, der «Gamaraal Stiftung» und dem örtlichen Unternehmen «Just» getragene Museum besteht vorerst bis Ende 2025. Ob eine dauerhafte Institution daraus wird, wird später entschieden. (SWE)

Kommentare