Der über 700 Seiten starke Band beschreibt 453 Produkte – vom Alpenbitter bis zum Zigerkrapfen. Was soll man hervorheben aus der Fülle? Fragen wir den Autor selbst. Paul Imhof nennt die «Chèvre», einen «Bauernchampagner» aus der Romandie, für ihn «eine wahre Entdeckung». Das mindestens drei Generationen alte Getränk wird heute noch von einzelnen Winzern vorab im Genfer Hinterland während der Weinlese hergestellt. Imhof besuchte einen von ihnen und liess sich zeigen, wie leicht angegorenem Traubensaft Reismehl, Traubenzucker, Schnaps und Vanilleschoten beigefügt werden.

Die Mischung gärt mindestens einen Monat im Fass, das mit Stahlreifen gesichert ist – «sonst würde es explodieren». Pünktlich zu Silvester ist der ländliche Schaumwein fertig. Frisch gezapft, schiesst die weisse Flüssigkeit zischend aus dem Hahn, fast wie Ziegenmilch aus dem Euter, daher wohl der Name Chèvre. Eine weitere Trouvaille ist für Imhof der «Furmagin da Cion» aus dem Val Poschiavo, dem italienischsprachigen Tal im Kanton Graubünden. «Cion» bedeutet im Puschlaver Dialekt Schwein, «Furmagin» kleiner Käse.

Doch handelt es sich nicht um ein Milchprodukt, sondern um eine deftige Fleischpastete. Früher stellte jede Familie während der Hofschlachtung ihren eigenen Furmagin her, aus Fleischresten, auch Innereien, und buk ihn wie einen Kuchen im Ofen. «From Nose to Tail», heute ein Trend, war damals selbstverständlich. Metzgereien im Puschlav produzieren den Furmagin noch immer, inzwischen «nach nuancierten Rezepten», wie Imhof sagt: «Ein einstiges Produkt der ‹Cucina povera›, der Armenküche, ist zur gefragten Spezialität geworden.»

Auf Spurensuche

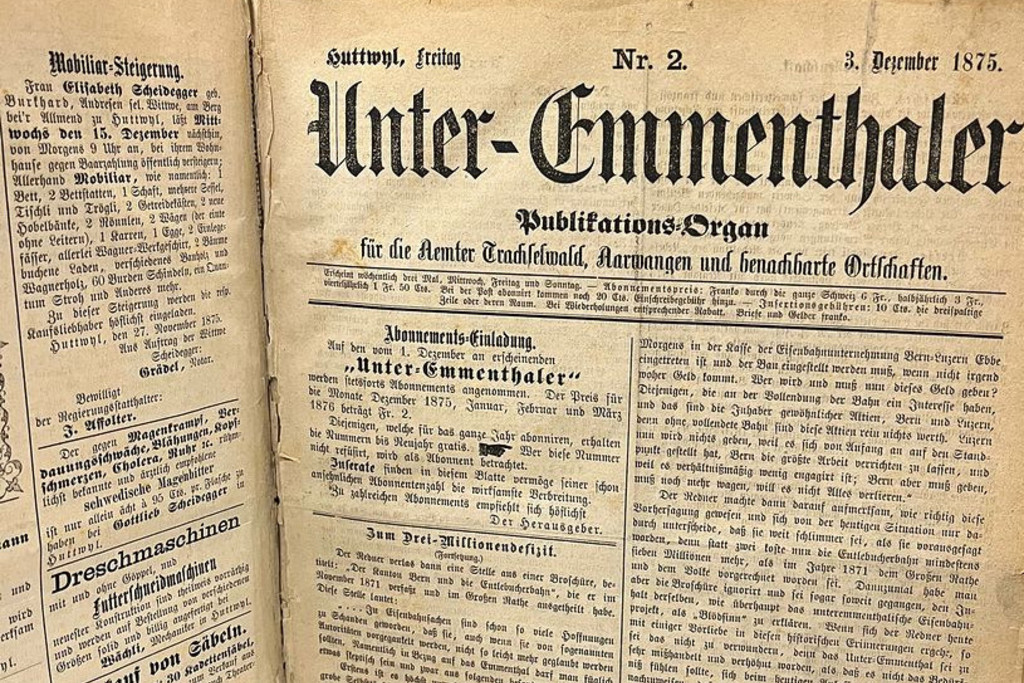

Warum und wie erforscht man ein kulinarisches Erbe? Vor 25 Jahren brachte der Waadtländer Nationalrat Josef Zisyadis von der Partei der Arbeit das Thema ins Rollen. «Er wollte mit seinem Vorstoss verhindern, dass die kulinarischen Traditionen der Schweiz und das Wissen um ihre Herstellung in Vergessenheit geraten», erklärt Imhof. Bundesrat und Parlament stimmten zu, ein Team von Fachleuten begann im Auftrag von Bund und Kantonen mit der Arbeit. Es durchstöberte Bibliotheken und Archive, sprach mit Produzentinnen und Produzenten und dokumentierte Produkte, Herstellungsprozesse, Rezepte. 2008 erschien das Ergebnis online unter www.patrimoineculinaire.ch.

Paul Imhof, heute 72, war von Anfang an dabei. Der Journalist übernahm es, aus dem akribischen Online-Inventar einen lesbareren Führer in Buchform zu machen. Bis 2016 erschienen fünf Bände, einige sind vergriffen. Sein neustes Werk ist eine aktualisierte Gesamtausgabe. Neu aufgenommen wurden Produkte, die inzwischen die Voraussetzung erfüllen, seit mindestens 40 Jahren erhältlich zu sein – etwa der Tessiner Reis, ein Zeichen des Klimawandels, wie Imhof anmerkt.

Der Autor schreibt vergnügt und gehaltvoll. Er ergänzt die vorgestellten Produkte mit historischen Fakten und lebendigen Anekdoten aus eigener Recherche. Nach Kantonen gegliedert, lädt das Buch zu einer lehrreichen Reise durch die kulinarische Landschaft der Schweiz ein. Diese besticht durch Vielfalt, geprägt von den Kulturräumen, die hier aufeinandertreffen: französisch, kontinental, italienisch-mediterran, dazu die rhätische Eigenheit. Ein Nationalgericht gibt es laut Imhof deshalb nicht: «Die kulinarische Kraft der Schweiz liegt in den Regionen.»

Topografie als Ideengeberin

Die hügelige Landschaft und die Kleinräumigkeit beeinflussten jedoch die Zutaten. Vor der Begradigung der Flüsse war Ackerland knapp. Die weit verbreitete Viehwirtschaft machte die Schweiz zur «Meisterin der Konservierung», wie Imhof feststellt: Milch wurde als Käse haltbar gemacht, Fleisch als Wurst und Trockenfleisch. So entstanden Vorräte, die zugleich handelbar waren. Der Sbrinz etwa, «der älteste Schweizer Exportkäse», gelangte früh über Säumerwege in die Städte des Südens, Glarner Schabziger auf den Markt in Zürich. «Ein Land erklärt sich immer auch über sein Essen», sagt Imhof.

Für ihn ist das kulinarische Erbe der Schweiz «ein überquellender Schatz, der von grossem Einfallsreichtum zeugt». Jahrhundertealte Lebkuchenrezepte und das gesunde Birchermüesli gehören genauso zu den Erbstücken wie jüngere Industrieprodukte – etwa die Kult gewordene gelbe Streuwürze Aromat und die Milchserum-Limonade Rivella. In Zeiten von Fertigessen, Zusatzstoffen und Food-Inszenierungen auf Social Media hält Imhof die Besinnung auf Ursprünge «wichtiger denn je». Es gehe auch um die Leistungen jener, «die den Boden des guten Essens zuerst bestellt haben: Bäuerinnen, Mägde und später Köchinnen». Oder um die Kreativität der Metzger, die im Verlauf der Jahrhunderte über 400 Wurstsorten ertüftelten, von denen nur ein Bruchteil im Buch Platz findet. Ihre traditionellen Produkte stärken auch heute allen «Handwerkern des Guten» den Rücken, meint Imhof.

Den populären Cervelat übrigens ordnet er dem Kanton Solothurn zu. Nicht weil die geräucherte Brühwurst dort erfunden wurde, sondern weil das zentral gelegene Olten bis in die 1980er-Jahre entscheidend zu ihrem Erfolg beitrug: Der Wurstsalat im Oltner Bahnhofbuffet wurde nach Sitzungen von Verbänden, Parteien, Gewerkschaften und Vereinen im ganzen Land gerühmt.

Wein vom Gletscher

Einen Blick in die alte Wanderwirtschaft der Walliser Seitentäler bietet der Eintrag zum «Vin du Glacier». Bauern des 18. Jahrhunderts bauten im damals sumpfigen Rhonetal Reben an, pressten die Trauben und trugen den Wein in ihre hochgelegenen Dörfer. Dort, in kühler Höhenlage, etwa neben dem Gletscher Glacier de Moiry oberhalb von Grimentz, lagerten sie ihn lange in Gemeinde- oder Familienfässern, ohne dass er verdarb. Jedes Jahr wurde nachgefüllt. Die heutige Bürgerschaft von Grimentz besitzt noch einige dieser Fässer. «Das älteste, das Bischofsfass von 1886, enthielt 2022 eine Assemblage aus mehr als 130 Jahrgängen», berichtet Imhof. Er durfte den Gletscherwein probieren, dieser schmecke wie Sherry.

Imhof selbst war in den 1980er- und 1990er-Jahren Auslandschweizer, als er für die «Basler Zeitung» aus Südostasien berichtete. In Singapur beobachtete er, wie Schweizer Küchenchefs in Hotels gerne mit heimischen Produkten kochten und sich beispielsweise Rahm oder Schokolade liefern liessen. «Auslandschweizerinnen und -schweizer tragen ihren Teil zum Erhalt des kulinarischen Erbes bei», sagt er.

Letzte Frage an den Autor: Gibt es, wenn sich Auslandschweizer-Vereine weltweit immer wieder zum Fondue treffen, vielleicht doch ein Nationalgericht? Wenn man unbedingt eines haben wolle, bleibe nach allem das Fondue übrig, antwortet Imhof. Die Käsevielfalt gehöre zur Schweiz, und was man in der Kindheit gegessen habe, präge den Geschmack fürs Leben.

Kommentare